グラフィックデザインとは |伝わるデザインをつくる基礎知識

みなさんは「デザイン」と聞くと、どんなものを想像しますか?

ファッションやプロダクト、エディトリアル、グラフィックなどデザインにはさまざまな形態があり、

私たちの生活は“デザインにされたもの”によって豊かに、快適になっています。

中でも、日常で最も多くの人が目にしているデザインは「グラフィックデザイン」です。主に写真や文字、配色などを用いて、視覚的に情報やメッセージを伝えるものとして制作されたデザインのことを指します。ポスターや雑誌、チラシ、パンフレット、商品のパッケージなど、生活の中で触れる紙媒体のほとんどがグラフィックデザインです。

今回は、そんな生活と密接な関係にある「グラフィックデザイン」についての基礎知識をお話しします。

1.文字の役割

2.色の使い方

3.写真の選び方

4.今回のまとめ

1.文字の役割

日頃お仕事やお店などで配布された資料を見たとき、「なんだか読みにくい」「内容の理解が進まない」と感じたことはありませんか?

それはもしかすると、“文字の見え方”が原因かもしれません。デザインにおける文字(言葉)の役割は、時に見た目の美しさよりも重要です。

文字を適切な形で、魅力的に“伝える”ための基礎知識を2つをご紹介します。

①文字組み

文章の配置や文字の見え方を整えることで、紙面の意図を分かりやすく、美しく見せる作業のことをいいます。

文字組みには、フォントの種類や行間、文字間、文字の太さやサイズなど、さまざまな調整要素があります。これらを適切な見え方に整えることで、可読性や視認性を高め、わかりやすい資料や、訴求したいものの魅力が伝わるポスター、チラシなどの制作ができます。

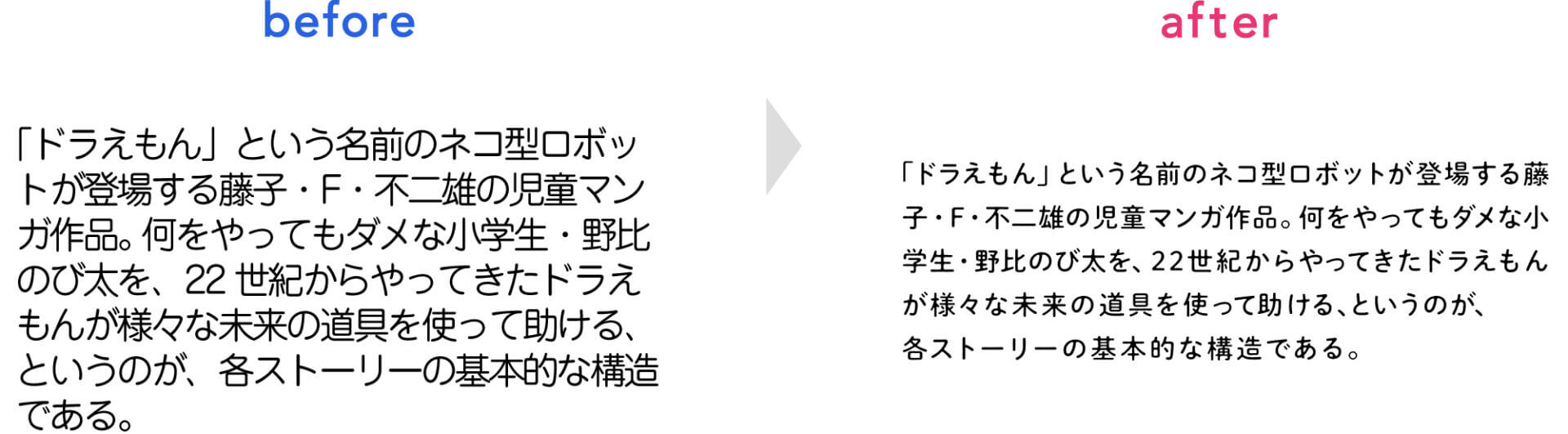

ここで、文字組み前・後のテキストを見てみましょう。文字組みをしていないと、文字の間隔がバラバラで、内容がすんなり頭に入ってこない印象です。

対して文字組みをしたものは、文章にゆとりが生まれ、一つひとつの言葉を確実に目で追えている、読めている感覚がありますよね。文字組みをすることは、受け手への理解につながることがわかります。

②言葉の役割を理解する

資料などを読むとき、まずはじめに目に飛び込んでくる「タイトル」、タイトル下に配置される本文の導入部分「リード」、そして最もページ面積を占める「本文」など、どんな文章にもそれぞれの役割に該当する文言が存在します。デザインを行う際は、それらがどの役割に当てはまるのかを判断し、存在感のバランスを調整することで、紙面全体に流れを作り出し、見た人に伝えたい情報を、伝えたい順番で見せることを意識します。

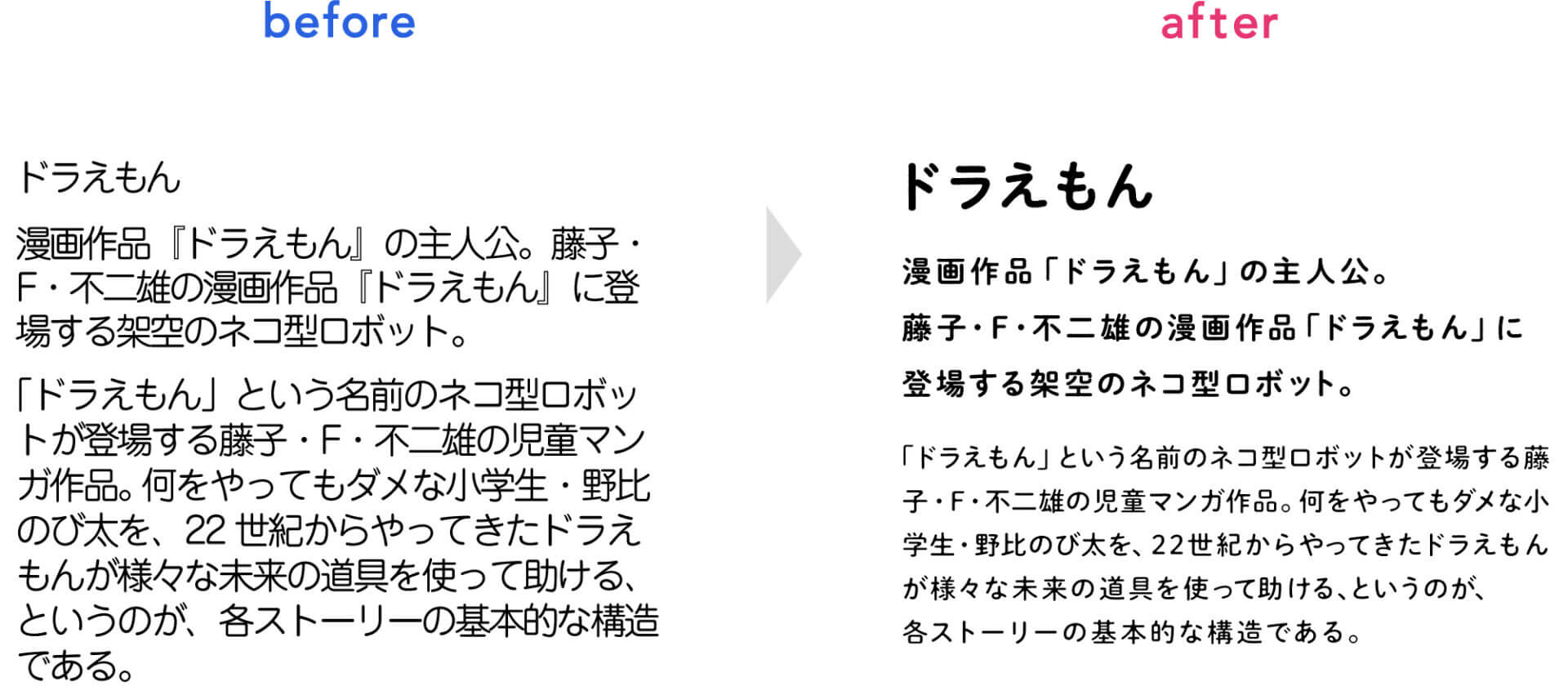

それではここで、「文字組み」をしたうえで、言葉に役割を与えた例を見てみましょう。役割が明確でない文章は、何を伝えたいのかが一目ではわかりにくく、ただの「文字の集まり」として認識してしまい、読みたい!と思わせるにはもう一歩な印象です。

対して、役割を明確にした文章はどうでしょうか?情報に流れが生まれ、より見やすくなりました。このように一文の中でも文字の見え方を少し工夫するだけで、読みやすさが飛躍的に改善されます。このように、文字のサイズや距離感を調整し、文言の役割である「タイトル」「リード」「本文」が一目でわかるようにまとめることで、各文言を見る順番が整い、情報が理解しやすくなることがわかります。

2.色の使い方

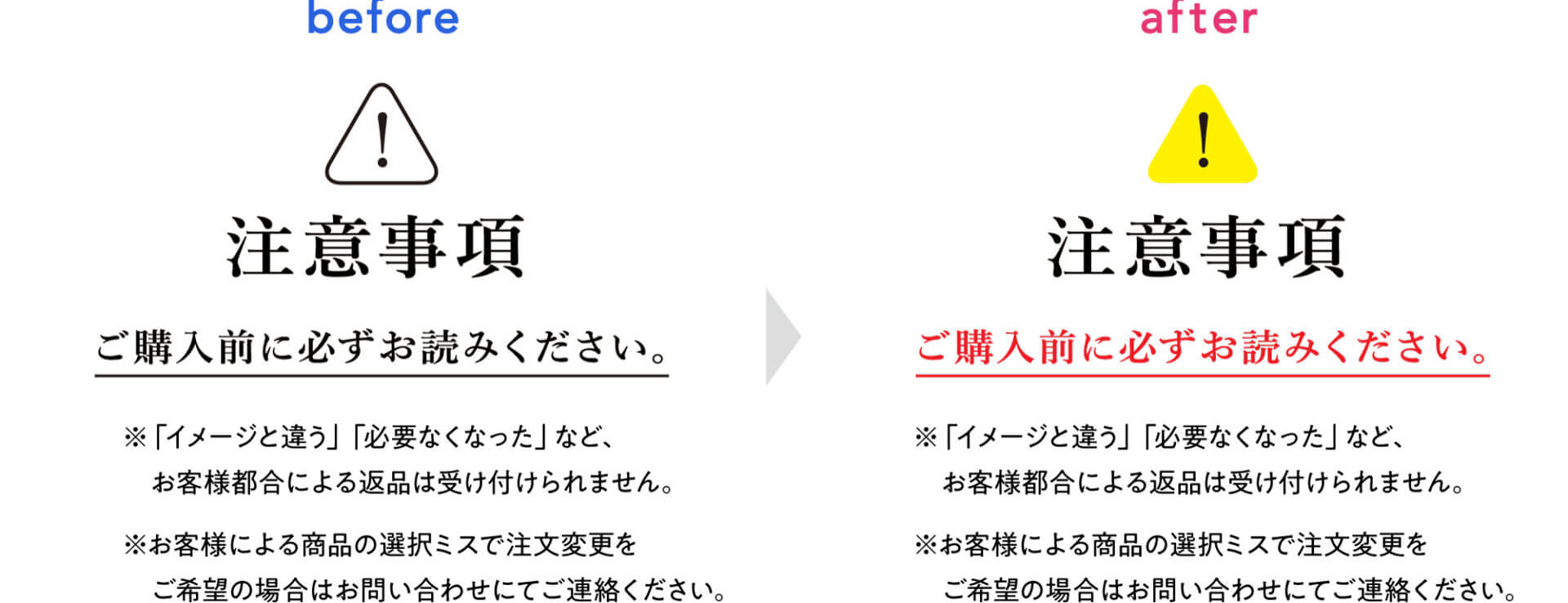

色を使用する際は単に目立たせることだけでなく、見る人にどんな印象を持ってもらいたいのか、情報(内容)のイメージに合っているか、デザインの雰囲気とミスマッチではないか、など様々な角度から検討する必要があります。

例えば、情報を目立たせるために赤色を使用されることが多いですが、単に赤を使用しようと考えるのではなく、どんな方法が最適かを検討することが正確に情報を伝えるうえで必要です。このデザインにはどんな赤色が合うのか?どれくらいの面積で入れるとバランスが良いか?そもそも赤色が良いのか?違う色ならどんな見え方をするだろう?などなど、より最適な解決策を模索することがより良いデザインへとつながります。

また、デザインの現場では色のイメージを伝える際に「彩度」という色の鮮やかさを意味する言葉と、「明度」という色の明るさを意味する言葉を使います。ただ「青色」というよりも、「明るい青色」「淡い青色」「はっきりとした青色」など、色の名前に形容詞を組み合わせることで、より色をイメージしやすくなります。

このように使用した色を”見た人がイメージしやすい色であること”は情報を記憶してもらううえで大切なポイントとなってきます。これらを駆使して、伝わりやすい色使いを目指せると良いでしょう。

3.写真の選び方

写真を選ぶことはメッセージを決めることに等しいです。伝えたいことが伝わるよう、まずはイメージに合う写真を妥協せずに選ぶこと、必要であれば加工やトリミングによってイメージに近づける工夫を施すことが、よりメッセージ性を強め、デザインの質を高めるポイントになります。

例えば、「解像度が低い」「明度が低くて暗い印象に見える」「不必要な情報が写り込んでしまっている」「表情やトーンが内容からずれてしまっている」などの不安要素がある場合は可能な限り全て取り除きましょう。自己判断だけで写真を決めるのが不安なときは、雑誌やWEBサイトなどの写真をメインとする媒体でどんな写真が使用されているのかを見てみたり、自分の選んだ写真を周りの人に見てもらうことで、客観的にどんな印象に捉えられるのかを知ることをおすすめします。

このように、デザインにおいて「印象」の部分に大きな影響を与える写真を慎重に丁寧に選ぶことで、デザインを損なうことなく、さらに写真の良さを引き立たせ、魅力的なビジュアルを作り出すことができます。写真をメインにしたデザインを行う際はぜひ意識してみてください。

写真の活用方法ついて下記の記事でも詳しくご紹介しておりますので、参考にしてみてください。

〈人物の写真を活用して訴求力の高い販促を〉

https://s-modern.com/column/3038/

4.今回のまとめ

情報に溢れる今の時代、私たちの生活に密接な役割を持つ「グラフィックデザイン」を知ることは、生活を豊かにすることにもつながります。

デザインは、人が身の回りの環境や社会の状況を知るきっかけとなる重要な役割を担っています。見え方ひとつで見る人の気持ちを左右するほどに大きな影響力を持つグラフィックデザインにおいて、“届けたい情報”を“届けたい人”に届けるために、構成要素の役割への理解や解釈を深めることはとても大切です。

書類やチラシなどを目にする際は、その内容が見る人にとってわかりやすくなっているか?自分だったらどのようにすれば見やすく感じるのか?をぜひ一度考えながら見てみてください◎

参考書籍

なるほどデザイン